Description

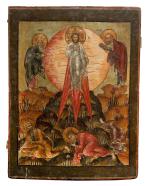

Icône: Transfiguration, Vologda (?), XVIIe.

Dimensions : H. 70x53.8x3.4 cm

Cette icône, d’une composition exceptionnelle aux coloris remarquables, est un rare exemple de la peinture du Nord de la Russie du XVIIe. Deux icônes proches par leur style ont été publiées dans Russische Ikonen und Kultgerät aus St.Petersbourg, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 5 octobre 1991 – 6 janvier 1992, Köln, 1991, N° 21-22, pl. 21-22.

Conservation : Quelques petites restaurations de la couche picturale.

Provenance : Collection suisse

Références

Transfiguration LOT 35, 95, 106, 119

La Transfiguration est relatée dans trois des quatre Evangiles, Matthieu (17, 1-13), Marc (9, 2-9) et Luc (9, 28-36). Le texte le plus explicite est celui de Matthieu :

« Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur ! Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question : pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit : il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste. »

Ce récit pourrait être lu de trois manière différentes : La première qui concerne la théologie à proprement parler avec la révélation de Dieu par lui même, la deuxième, la christologique qui révèle l'identité divine de Jésus, et la troisième qui met l'accent sur la restauration de toutes choses. Il s'agit donc d'un texte qui trace un large réseau de significations et d'allusions (D.Lee, 2004). Un grand nombre d'exégètes ont commenté la Transfiguration dans leurs homélies. Ainsi le Christ est transfiguré non sans promesse de rédemption : « Il est transfiguré non sans raison, mais pour nous montrer la transformation future de la nature et l'accomplissement de la seconde venue...celle qui nous apportera le salut » (M. Sachot, 1981).

Les origines de la fête de la Transfiguration dans l'Eglise ne sont pas clair et leur datation reste tout à fait incertaine. En tout cas, on a des témoignages qu'au début du VIIIe siècle elle est instaurée à Constantinople (P. Devos, 1968).

Une des représentations les plus anciennes de la Transfiguration est probablement la mosaïque de l'abside de l'église Sainte-Catherine de Mont Sinaï. Si la composition au départ est statique et a bien plus la signification de la Parousie (la seconde venue du Christ), après le XIIe siècle elle prend une forme bien plus dynamique avec la lumière qui sort de la mandorle de Jésus en jetant par terre les trois disciples qui apparaissent dans un paysage très escarpé. C'est cette composition que les russes connaîtront probablement aussi à partir du XIIe siècle. (The Oxford, 1991)

Littérature:

D. Lee, Transfiguration, London, 2004, passim

P. Devos, Égérie a Bethléem: le 40e jour après Pâques a Jérusalem, en 383, in Analecta Bollandiana, 86, 1968, p. 87-108

M.Sachot, Homélie pseudo-chrysostomienne sur la Transfiguration, Frankfurt am Main, 1981

The Oxford Dictionary of Byzantium, New York, Oxford, 1991, t.III, p. 2104-2105